Das Neue Leverkusen

Konsum in der City C | Bildung und Kultur im Forum

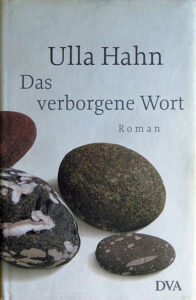

Die Projektgruppe Ulla Hahn hat den autobiografischen Roman „Das verborgene Wort” von 2001 ausgewählt, da die Autorin in Leverkusen zur Berufsschule und zum Gymnasium gegangen ist.

Die Projektgruppe Ulla Hahn hat den autobiografischen Roman „Das verborgene Wort” von 2001 ausgewählt, da die Autorin in Leverkusen zur Berufsschule und zum Gymnasium gegangen ist.

Es werden Orte der Stadtentwicklung in den 50er und 60er Jahren beschrieben. Ausgewählte authentische Orte besuchen wir im Rahmen des Theaterspaziergangs: die Realschule am Stadtpark und die kaufmännische Geschwister Scholl Berufsschule in der Bismarkstraße. Leverkusen wurde in den 50er und 60er Jahren Schulstadt für weiterführende Schulen, die Ulla Hahn besuchte. Sie sind die Spielstädten live, an denen uns die Schauspielerinnen des Jungen Theaters Themen und Aufzeichnungen der Autorin darstellen. Gemeinsam wollen wir in die Zeit der jungen Bundesrepublik und insbesondere in die Realität junger Mädchen eintauchen.

In der Rückblende präsentiert sich Leverkusen vor 60-70 Jahren (die Zeit zwischen 1955 -1965) als Boomtown im Rheinland. „Ein Chemiewerk mit einer Hand voll Dörfer wird Großstadt“, war 1963 in der FAZ zu lesen, als Leverkusen seinen 100 000 Einwohner begrüßte. Die Stadt bemühte sich damals, die Attribute einer Großstadt zu schaffen und mit eigenen Stadtentwicklungsprojekten von Bayer zu emanzipieren. Neu entstanden sind in dieser Zeit zahlreiche Gebäude, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind, oder zum Teil schon abgerissen wurden.

- Einkaufszentrum City C

- Stadtautobahn

- Neues Rathaus Grau Grün (bereits abgerissen)

- Forum mit Mehrzweck Ausführungsmöglichkeiten

- Ausbau des Schulwesens: Lise-Meitner-Gymnasium, Freiherr vom Stein Gymnasium und die kaufmännischen Schulen in der Bismarkstraße

- Bibliothek

- Stadtklinikum

- Bahnhof und Busbahnhof

- Kunst vor öffentlichen Gebäuden

Vielleicht noch wichtiger als die Gebäude war der Wille zum Neuanfang, konsequente Bildungsangebote für Arbeiterkinder und vor allem junge Mädchen. Ulla Hahn beschreibt recht anschaulich, wie die Roman Protagonistin Hilla von diesen Angeboten profitieren und als begabtes Mädchen zunächst zaghaft später mit Unterstützung wohlwollender Lehrer zielstrebiger die neuen Bildungsangebote für junge Frauen wahrnahm: Realschule, kaufmännische Ausbildung und dann Abitur waren die Etappen die sie durch Bildung aus dem Arbeitermilieu führten.

Die rechtlichen Grundlagen hierfür wurden auf Bundesebene von engagierten Politikerinnen wie Elisabeth Selbert, der Artikel 2 des Grundgesetzes „Frauen und Männer sind Gleichberechtigt“ einsetzten. In Leverkusen flankieren drei engagierte Politikerinnen den Fortschritt für Frauen und Mädchen in Bildung und Beruf. Bertha Middelhauwe, Maria Stommel und Charlotte Mirbach. Zielgerichtet setzen die Politikerinnen sich für berufstätige Mütter und die Bildung von Mädchen ein.

Bei der Beschäftigung mit der Schulgeschichte kristallisierte sich schnell heraus: Die Schulentwicklung in Leverkusen war weit mehr als der Gebäudebau. Es war der Versuch Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft als Aufstieg durch Bildung zu gestalten. Sehr konsequent wurden wegweisende pädagogische Lernkonzepte entwickelt, die benachteiligte Schlüsselkinder durch Lernräume am Nachmittag, Bibliotheken, Schulküchen und kulturelle Veranstaltungsräume unterstützen.

Methodisch Didaktisch ging man in Leverkusen mit einem Lernkontor einen völlig neuen Weg zur Förderung des komplexen vernetzten Lernens und Handeln in der Berufsschule. Bereits Ende der 50er Jahre konnte eine Schulklasse die verschiedenen Abteilungen eines Betriebs im Lernkontor simulieren. Damit wurde in Leverkusen kaufmännische Bildungsgeschichte geschrieben. Unsere Protagonistin Hilla profitierte von diesen unterschiedlichen Ansätzen.

![]()

Wie lebten die Menschen vor 70 Jahren in Leverkusen?

Leverkusen war Zuwandererstadt, Bayer konnte dank der britischen Besatzung früher als die anderen Chemiewerke sichere Arbeitsplätze mit Verträgen bieten (Bayer 1948, Höchst 1953, BASF 1958) Die Menschen kamen aus der ganzen Republik, viele aus dem Osten. Es boten sich den Arbeitnehmern im Rheinland gute Chancen, eine neue Existenz aufzubauen. Bayer konnte zudem seinen Standort durch topqualifizierte und motivierte Arbeitskräfte ausbauen.

Konsum wurde Mitte der 50er Jahre möglich. Am offensichtlichsten war die „Fresswelle“ Bis 1954 waren Deutsche noch untergewichtig. Das änderte sich in den Folgejahren. Auch die Protagonistin Hilla berichtet, dass für Kinder im Restaurant kein eigenes Essen bestellt wurde, bestenfalls gab es einen kleinen Räuberteller. Eis, Milkshakes und moderne Getränke wie Cola, Fanta oder Cocktails waren etwas Besonderes.

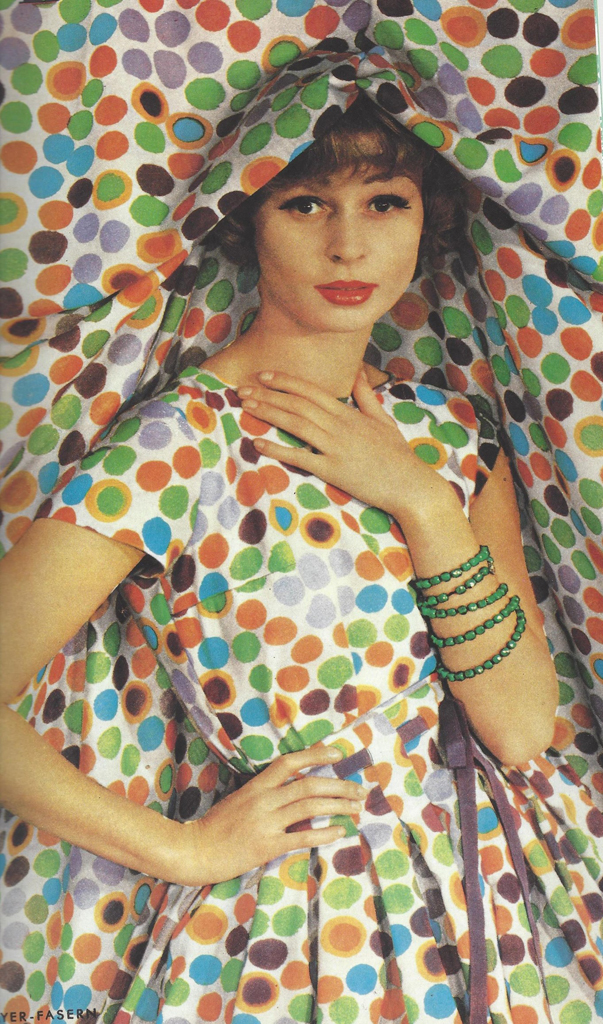

Mode der Mütter

Kittelschürzen und Bolero waren typische Kleidungsstücke der hart arbeitenden Frauen.

Kleidung wurde beim fliegenden Händler oder Einzelhändler gekauft. Hier gab es Stoffe, Kleidung, Unterwäsche und Waschmittel.

10 Jahre war die Damenmode der Nachkriegsfrauen dunkelblau und schwarz. Dank Burda, C&A und Versandmode wurde die Jugendmode Ende der 50er Jahre bunt und beschwingt. Bunt getupfte Tellerröcke, freche Pferdeschwänze, Nylonstrümpfe und rote Lippen prägten das neue Backfisch Fräulein Wunder. Und diese Mädchen sprengten Konventionen, tanzten ausgelassen Twist und Rock and Roll.

Die Gegenbewegung zu den überarbeiteten Trümmerfrauen, die wie Hillas Mutter unentwegt den unterschiedlichsten Jobs nachgingen, war erschaffen. Auch unsere Protagonistin Hilla war diesen neuen Vergnügen gegenüber aufgeschlossen, wenngleich das Vergnügen aus finanziellen Gründen bei der Arbeitertochter begrenzt war.

Dessous für junge Mädchen

Perlonstrümpfe von Bayer | Petticoats mit Schaumstoff

Bunte Stoffe von Bayer für billige Massenmode

Bayer spezialisierte sich in dieser Zeit auf Materialien für neue Live Style Produkte: Bunte Druckstoffe aus Kunstseide, Nylonstrümpfe und elastische Fasern für Dessous und Bademode.

- 1953-58 halbsynthetische Kunstfaser für bunte Massenmode

- Aus Acetat ließen sich glänzende bunt bedruckte schwingende Röcke (Rock and Roll Mode) mit steifem Petticoat produzieren.

- Die Anwendungstechnik schaffte die Verbindung zwischen Kundenwünschen, Vertrieb und Forschung.

Ab 1955 Bayer-Abteilung „Trend und Styling“

Optimale Produktionsmengen verkaufen

Planung der Modekollektion, Farben und Drucke mit Modefirmen und Wäschefabrikanten (Schießer, Triumph, Playtex, Burda usw.)

Produkte zur Haus- und Raumausstattung, die das Leben der Hausfrau erleichterten, kamen auch aus unserer Stadt: Teppichböden, Nylongardinen und pflegeleichte Sitzgarnituren. Neue Haushalts- und Küchenmaschinen aus Plastik, wie Staubsauger, Kaffeemaschinen und Mixer, erleichterten die Hausarbeit. Auch am Auto-Boom Ende der fünfziger Jahre verdiente Bayer kräftig mit: Kautschuk für Reifen, Gummis im Isolierbereich, Farben für Lacke und Polster sowie Plastik für die Armaturen. Die Konsumwünsche aller Familienmitglieder waren groß. Bayer unterstützte mit Vor- und Endprodukten in den unterschiedlichsten Lebensbereichen.

Das Steueraufkommen in Leverkusen war sehr hoch, die Stadt gehörte zu den reichsten in der Republik. Kunst wurde überall im Stadtraum aufgestellt, Künstler in die Stadt geholt und gefördert. Bildung, Lesen und Kultur wurden breiten Bevölkerungsschichten zugänglich und bildeten die Grundlage für einen breiten gut akzeptierten sozialen Konsens.

Ulla Hahn beschreibt in der Autobiografie das verborgene Wort durch ihre Protagonistin Hilla die Zeit.

![]()

Bildung und Kultur

Unser Theaterspaziergang durch Manfort führt uns in die Zeit, als wichtige Kultur und Schulbauten hier entstanden – nicht nur für die Jugendlichen der aufstrebenden Stadt, sondern auch für Jugendliche, die in den angrenzenden Gemeinden lebten.

Carl-Duisberg-Gymnasium und

Realschule am Stadtpark

Lise-Meitner-Gymnasium

Das 1959 errichtete Gebäude repräsentiert die Reformarchitektur der 60er Jahre. Beeindruckend ist die Fensterfassade im Treppenhaus von Georg Meistermann, der damals Professor an der Städelschule in Frankfurt war.

1956 Kaufmännische Berufsschule

In der Schule gabe es

- ein Lernkontor zur Simulation von Unternehmen

- Lern- und Aufenthaltsräume für Kinder aus beengten Wohnverhältnissen

- einen Feier- und Festsaal zur Förderung der kulturellen Bildung

- eine Kantine

![]()

Zum Schluss

Die Schauspielerinnen des Jungen Theater führen uns ein in die Welt junger Frauen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre aus der Perspektive von Hilla, der Protagonistin des Romans. Zum Teil begeben wir uns an die Orte, die damals für die Autorin Ulla Hahn wichtig waren, z. B. die verschiedenen Schulen. Anhand von Romanpassagen, Originalkleidung und Tänzen werden wir von den SchauspielschülerInnen in die Zeit versetzt.

Am Jungen Theater absolvieren die Schauspielerinnen und Schauspieler einen Vorkurs, der für die Aufnahmeprüfung für die staatlichenSchaspielschulen vorbereitet. Die Eleven des Leverkusener Jungen Theater haben eine sehr gute Erfolgsquote.

Zur Beschreibung der Orte und deren Geschichte hat das Vorbereitungsteam intensiv mit dem Stadtarchiv Leverkusen zusammengearbeitet. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute Versorgung mit Literatur und Archivalien, die uns in die Lage versetzt haben, die Orte dieses Stadtspaziergangs fundiert in Hinblick auf Geschichte aber auch soziale Innovationen zu beschreiben.

Die Thematische Vorbereitung ist vom Literaturteam des Verein Leverkusen Kult Tour e.V. erstellt worden. Entsprechend unseren beruflichen Vorerfahrungen und persönlichen Interessen haben wir in der Aufführung die Schwerpunkte auf die Leverkusener Stadtentwicklung, Produkte, hergestellt in Leverkusen, das Leben von Junger Frauen sowie die neuen Bildungschancen gelegt.

Wir bedanken uns beim Kulturbüro der Stadt Leverkusen das mit einer Finanzierung zur Realisierung des Theaterspaziergangs beigetragen hat.